Wenn Blicke Grenzen überschreiten

Warum das vermeintlich Harmloseste oft so tief verunsichert

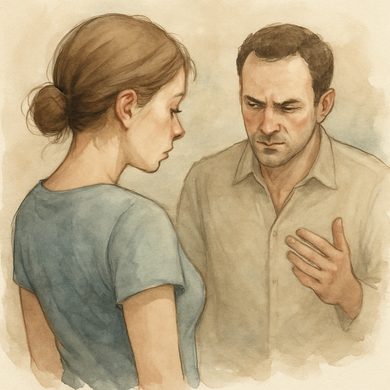

Es war ein Moment im Hausflur. Ein kurzer Blick. Einer, der länger dauerte, als er sollte. Einer, der nicht zufällig war. Danach ein Kommentar, ein Vorwurf. Und plötzlich war da ein Gefühl von Enge, von Unwohlsein – von Macht.

Solche Situationen sind schwer greifbar. Für Außenstehende wirken sie oft banal. Ein Blick, ein Satz – was soll daran schlimm sein?

Die scheinbare Harmlosigkeit

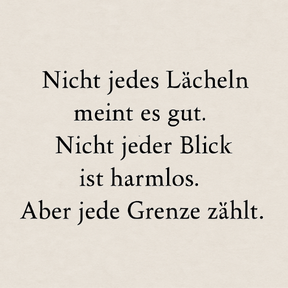

Doch genau in dieser scheinbaren Harmlosigkeit liegt das Problem. Denn was viele übersehen: Es ist nicht der Moment allein, der verletzt. Es ist die Absicht dahinter. Die Körpersprache. Die unausgesprochene Botschaft. Die Selbstverständlichkeit, mit der Nähe beansprucht wird – ohne Zustimmung.

Grenzverläufe – Über Anstand, Macht und das Recht auf Unversehrtheit

Wird eine Frau nicht gesehen, sondern taxiert. Reduziert auf Körper, nicht auf Wesen. Nicht als Gegenüber, sondern als Projektionsfläche. Und wenn sie dann Nein sagt – nicht einmal laut, vielleicht nur innerlich –, schlägt das Verhalten manchmal um: in Abwertung, in Vorwürfe, in spürbare Missachtung. Als würde das, was vorher als Freundlichkeit erschien, plötzlich zur Waffe werden.

Diese Form der subtilen Machtausübung ist nicht harmlos. Sie ist tief verunsichernd. Weil sie mit einem Lächeln kommt. Weil sie mit vermeintlicher Hilfsbereitschaft beginnt. Und weil sie – wenn angesprochen – so leicht geleugnet werden kann.

Doch was geschieht, wenn eine Frau den Mut findet, das auszusprechen?

Wenn das Übergehen tiefer trifft als der Moment selbst

Was Frauen in solchen Momenten erleben, ist oft nicht nur ein irritierender Blick – sondern das, was danach geschieht. Dass ihr Empfinden relativiert, ihr feines Gespür für eine Grenzüberschreitung als Überempfindlichkeit abgetan wird. Dass nicht gefragt, sondern erklärt wird, was gewesen sei – aus Sicht derer, die nicht betroffen sind.

Der Schutz der Institution wiegt schwerer als der Schutz der Person.

Diese Reaktion folgt oft einem Muster:

Der Schutz der Institution wiegt schwerer als der Schutz der Person. Eingeständnisse würden Konsequenzen nach sich ziehen – für das eigene Handeln, für Abläufe, für das Bild nach außen. Und so wird aus einem Moment der Irritation ein Gefühl tiefer Verunsicherung.

Denn wo Verantwortliche sich abwenden, bleibt die Betroffene mit dem Unausgesprochenen allein.

Und genau darin liegt die tiefere Verletzung: im bewussten Wegsehen, obwohl man hinsehen könnte.

Einschüchterung hat viele Gesichter

Wenn Frauen sich in solchen Situationen klein machen, schweigen oder beginnen, sich selbst infrage zu stellen, ist das kein Zufall. Es ist das Resultat systemischer Strukturen, in denen männliche Dominanz – ob subtil oder offen – nicht nur geduldet, sondern oft gedeckt wird. Nicht aus Bosheit, sondern aus Bequemlichkeit. Aus Angst vor Verantwortung. Oder aus der Sorge um das eigene Image.

Sexuelle Belästigung ist kein subjektives Empfinden

Dabei ist das, was hier geschieht, juristisch längst klar: Wenn ein Blick, eine Geste oder ein Verhalten geeignet ist, eine Frau in ihrer Würde zu verletzen oder ihr ein Gefühl von Bedrängung, Einschüchterung oder Herabsetzung zu vermitteln, handelt es sich um eine Form der sexuellen Belästigung – unabhängig davon, ob es körperlich wurde oder nicht. Es ist kein „subjektives Empfinden“, sondern ein objektiver Verstoß gegen das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit.

Was bleibt - Unruhe und Angst

Zurück bleibt oft ein diffuses Gefühl. Unruhe. Vielleicht auch Angst. Denn wenn das eigene Nein übergangen wird – sei es in Worten oder durch Schweigen – verliert ein Mensch ein Stück Sicherheit. Und wenn niemand hinschaut, niemand widerspricht, beginnt man zu zweifeln: an sich, am eigenen Spüren, an der Welt.

Doch: Das eigene Spüren ist richtig. Die Irritation ist richtig. Und es ist richtig, sie zu benennen – auch wenn andere wegsehen.

Aus der Praxis

In meiner Arbeit mit Frauen erlebe ich oft, wie tief solche scheinbar beiläufigen Situationen wirken. Wie lange sie im Körper nachklingen. Wie viel Mut es kostet, darüber zu sprechen – gerade, wenn das Umfeld abwiegelt.

In einem geschützten Raum darf das alles da sein: das Unausgesprochene, das Unsichtbare, das noch nicht Verstandene. Mit Methoden wie EMDR, wingwave Emotionscoaching, Hypnotherapie und achtsamkeitsbasierter Begleitung unterstütze ich Frauen dabei, ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden – und mit leiser Klarheit zu sich zurückzukehren.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen: Sie sind nicht allein.

Dieser Beitrag beschreibt typische Dynamiken seelischer Gewalt. Er ist allgemein gehalten und benennt keine konkreten Personen oder Vorfälle